2025年4月1日晚,北京外国语大学薛庆国教授受邀为广外师生带来了一场关于阿拉伯世界对中国认知百年变迁的讲座。薛教授通过梳理阿拉伯古籍、近现代思想家著作以及民间视角,揭示了阿拉伯世界对中国形象的长期正面认知及其历史渊源,带领听众穿越时空,探索阿拉伯世界对中国认知的演变历程,揭示了中阿文化交流的深厚底蕴。

一、阿拉伯古籍中的中国

薛教授从阿拉伯古籍切入,讲述了早在9世纪时,中国便以“礼仪之邦”的形象出现在《一千零一夜》等文献中。在历史长河中,阿拉伯古籍对中国的记载远超中国对阿拉伯的记录,且整体呈现一贯的正面形象。然而,这些记载并非完全基于事实,而是虚实交织的产物——茶文化被误解为“苦味饮料治百病”,瓷器与丝绸成为物质文明的象征,而儒家与道家等中国哲学思想却鲜少被提及。薛教授强调,这种“表层化”的记录,既是跨文化交往的局限,也是中世纪世界认知中国的主要信息源,类似今日西方媒体所扮演的角色。

二、近现代阿拉伯文化名人的中国认知

在近现代阿拉伯名流中,薛教授着重分析了黎巴嫩思想家谢基卜·阿尔斯兰所著的《中国之未来》的文章选段。阿尔斯兰认为,中国虽然在19世纪末至20世纪初经历了严重的衰败,但由于其庞大的人口和悠久的文化传统,仍有复兴的潜力。特别是在阿拉伯世界的视野下,中国被认为是一个有着丰富历史背景的国家,值得他国学习。他预言“中国未来取决于是否善于学习”,这一观点在百年后的今天仍显深刻。同时,阿拉伯文学巨匠纪伯伦将孔子与苏格拉底并列,视其为人类精神的英雄;努埃曼则推崇老子思想,称其为“和平的使者”,借道家智慧反思西方文明。薛教授指出,这些观点既是对中国的观察,也是阿拉伯国家以中国为镜对自身命运的思考。

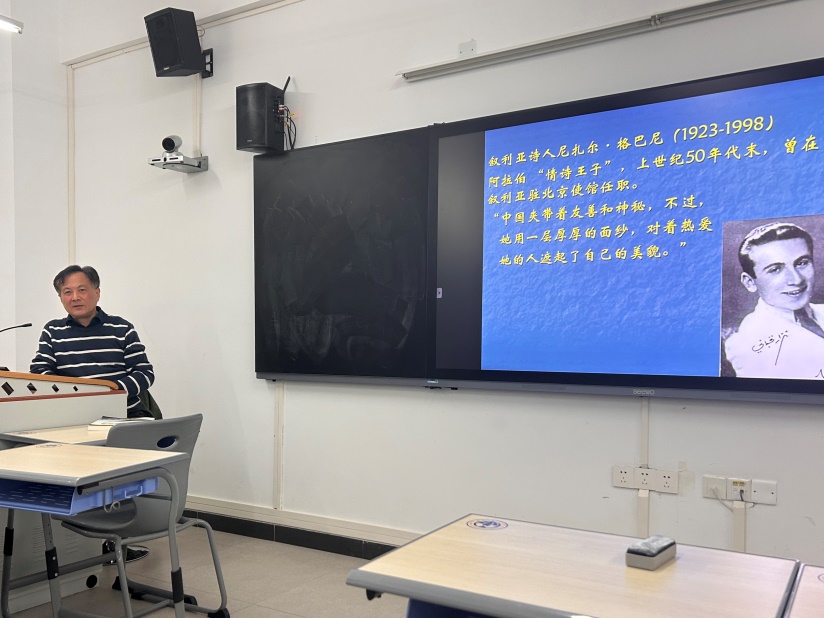

二、当代阿拉伯文化名人的中国认知

薛庆国教授分析了当代阿拉伯文化名人笔下的中国形象,指出其既充满诗意,又贴近现实。叙利亚“情诗王子”尼扎尔·格巴尼使用“中国”这一意象创作了许多情诗,称其“裹着神秘面纱”,既向往真实的中国生活,又因他所见之中国受官方叙事的限制而感到遗憾。此外,当代阿拉伯文化名人创作的作品中亦不乏对中国革命的同情和讴歌:也门诗人麦卡里赫在《致北京的吻》中赞颂中国革命,称其“让亿万人民摆脱殖民枷锁”。在哲学方面,叙利亚学者费拉斯·萨瓦赫翻译《道德经》,称其“终结心灵漂泊”,推动道家思想在阿拉伯的传播。

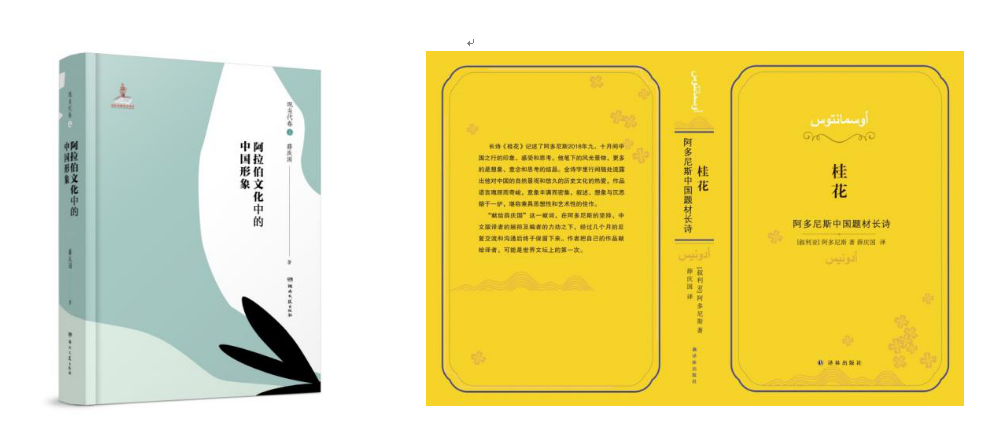

薛教授通过列举许多当代著名阿拉伯名人的作品与故事,提及如今阿拉伯民间仍存续着“知识虽远在中国,亦当求之”的古训,这种集体潜意识仍影响着当代阿拉伯人对中国的积极认知。然而,这一时期的阿拉伯人对中国的认知,既延续着古籍中“礼仪之邦”的集体记忆,也在时代浪潮中不断重塑。他们推崇儒家和谐之道与道家哲思,亦惊叹于《道德经》的智慧;左翼知识分子将中国革命与反殖民斗争共鸣,借中国立场表达反美、反以诉求。部分文化名人来访中国后,对中国的印象发生了翻天覆地的变化。薛庆国教授译著(《桂花》)引言中写道:“不,这位诗人并未游遍中国;是的,他只了解中国的点点滴滴。他了解的中国,不是线条的纵横,而是光的迸发。”

四、当代阿拉伯世界的中国形象

通过展示阿拉伯国家对大国好感度的对比图,薛教授从历史情感基础、文明共鸣、外交立场、发展成就等方面详细说明了当代阿拉伯人亲近中国人的原因。阿拉伯世界对中国的认知,既有历史情感的延续,也有现实利益的考量。同时,薛教授也从阿拉伯国家对中国政策的误解、西方意识形态偏见、疫情冲击等方面辩证分析了当代阿拉伯人对中国人不满的原因。

在讲座尾声,薛教授推荐《阿拉伯文化中的中国形象》这一与讲座主题相关的书,并提醒大家,如今,如何突破中阿思想交流的瓶颈、构建更深层的文明互鉴,或将成为中阿共同探索的课题。

问答环节

在提问环节,薛庆国教授耐心回答了学生们的疑问,并提出了以下建议:

1.怎样更好的理解和欣赏阿多尼斯的诗作?

答:对于较少读诗或不以读诗为爱好的同学,可以多读各种诗歌,有助于理解诗歌的意蕴;对于爱读诗的同学,可以多了解诗歌的文化背景、诗人的经历,以及具有反思意识和一定的文化观念及政治观念,方可更好理解诗歌。

2. 在跨文化交际中如何纠正某些阿拉伯人对中国的错误认知?

答:深入了解我国的政策核心,并举身边的例子说明中国的实际情况,同时,解释双方文明中现代化和与时俱进的概念其实具有相通之处,以身作则摆正中国形象。

3.获取阿拉伯资料的有效途径推荐是什么?

答:留意各种著作后的参考文献,在各个网站上搜索有关词条,多留意平时可获取渠道中信息的更新。

寄语学子:

最后,薛庆国教授表示,学外语是认识另一类人与另一类文化的桥梁,不同的文化就像不同的镜子,能够帮助我们全面的认识自己。希望同学们以阿为鉴的同时,更要有全局性前瞻性的眼界,创造属于青年一代的未来!

图文:叶淳琪

初审:劳凌玲

复审:牛子牧

终审:梁洁

附:薛庆国教授简历

薛庆国,北京外国语大学阿拉伯学院教授,博士生导师,中国中东学会副会长,中国外国文学研究会阿拉伯文学研究分会副会长,中国作家协会会员。

主要从事阿拉伯现代文学、阿拉伯文化与思想、中阿关系等领域的研究与翻译。著有《阿拉伯文化中的中国形象》《阿拉伯文学大花园》等著作,另出版各类译作、教材近30种。其翻译的纪伯伦、马哈福兹、阿多尼斯、达尔维什等现当代阿拉伯文学大师作品深受中国读者欢迎。曾将《老子》《论语》《孟子》等中国文化经典译成阿拉伯文出版。经常在阿拉伯世界主流媒体撰文传播中国声音。曾获卡塔尔国“哈马德翻译与国际谅解奖”(2017)、“鲁迅文学奖·文学翻译奖”(2022)、“袁可嘉诗歌奖·诗歌翻译奖”(2022)等荣誉。2024年被中国翻译协会授予“资深翻译家”称号。